La hoja milenaria que alimenta y resiste: producción e identidad boliviana

Por Fernando Rizza*

Bolivia es un país de valles fértiles, llanuras vastas y una historia viva que se mastica. Entre la soja de Santa Cruz, las papas del altiplano y las frutas de los valles, hay un cultivo que sobresale, no por su volumen, sino por su historia y la identidad que representa al pueblo boliviano.

La hoja coca y la cocaína son como la uva y el vino, ¿acaso alguien podría volverse alcohólico por consumir uvas? Coquear en Bolivia es considerado como un «estimulante ligero de consumo social», algo así como tomar mate en el sur o café en el norte de nuestramérica.

El consumo de la hoja de coca, es pre incaico. Y forma parte de los hábitos de la población boliviana con innumerables usos medicinales, culturales e incluso rituálicos. Consumidas como infusiones, «acullico» o «pijcheo», que significa masticar.

La harina de coca que se disuelve en bebidas sirve para calmar el frío, el hambre, el cansancio o el llamado “mal de altura”, o su uso como compresas en casos de golpes o heridas. La hoja de coca se constituye como el eje cultural en los pueblos de los Andes.

La producción cocalera

Las principales zonas productivas son: Las Yungas del Departamento de La Paz, alcanzando el 55% de la tierra cultivada (18.150 Has), y el 81% del valor bruto de la producción agrícola en la región. El Trópico de Cochabamba, con más de 11.000 Has implantadas y la región norte de La Paz con poco menos de 500 Has.

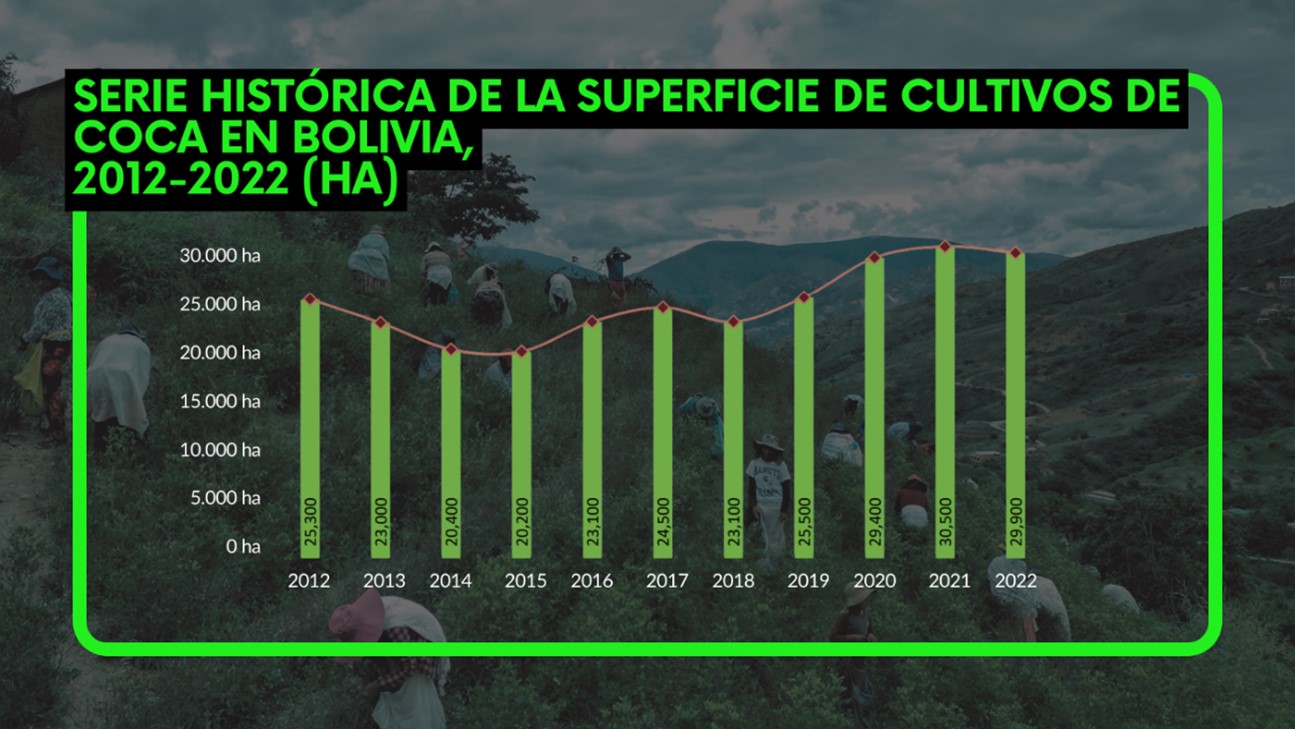

En la actualidad se producen casi 30 mil has de hoja de coca. Si bien la superficie implantada con respecto a otros cultivos puede parecer ínfima, no es más que la expresión de una política sistemática que han llevado a la marginalidad y a la estigmatización del cultivo.

Las hojas del arbusto de coca contienen 20 alcaloides conocidos, incluidas pequeñas cantidades de cocaína (según la especie y la variedad de coca, entre el 0,1 y el 0,8 por ciento). Masticar hojas de coca o beber té infusionado con ellas produce niveles ínfimos de concentraciones de cocaína en el torrente sanguíneo y produce un efecto estimulante leve, sin causar dependencia.

La popularidad de la cocaína como droga recreativa se disparó a partir de la década de 1970, y el floreciente mercado ilegal ha enriquecido a organizaciones de narcotraficantes y a grupos criminales desde entonces. La producción ilegal de cocaína ha alcanzado un máximo histórico, estimado en 2.300 toneladas métricas en el último Informe Mundial de Drogas de la ONUDD.

Para 2021, la superficie total dedicada al cultivo de coca se estimaba en unas 200.000 hectáreas en Colombia, 80.000 en Perú y 30.000 en Bolivia, incluyendo los cultivos de coca con fines lícitos.

La Convención Única, al tiempo que limitaba el uso de la hoja de coca a fines médicos y científicos, y prohibía usos tradicionales como la masticación de la coca, establecía exenciones para “el uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero que no contenga ningún alcaloide” (la exención de la “Coca-Cola”) y para determinados productos industriales como tintes o fertilizantes.

Así pues, ya existe una producción lícita de coca, principalmente para el consumo interno, pero también para la exportación lícita con fines médicos (cocaína) y refrescos (hojas descocainizadas). Sin embargo, la exportación de hoja de coca natural, té de coca o harina de coca sigue estando estrictamente prohibida.

La coca: identidad y cultura del altiplano

Hay una profunda ligazón de la historia de la coca con la historia de las resistencias. En el siglo XVIII, las tropas de Túpac Katari sitiaron La Paz, y sus hombres se negaban a luchar si no disponían de coca: no solo por su efecto estimulante, sino como fuente de ingresos y símbolo de dignidad. En palabras del propio Katari, la hoja era un «capital de reserva» en tiempos de lucha.

Durante décadas Estados Unidos, dirigió la “guerra contra las drogas”, combatiendo no al consumo de estupefacientes en el norte global, sino a la erradicación de su materia prima en el sur, siendo Bolivia uno de sus principales campos de batalla.

El Plan Dignidad, impulsado por el ex presidente y ex dictador Hugo Bánzer con apoyo estadounidense, persiguió sin cuartel a los cocaleros del Chapare, mientras desestimaban a quienes fabricaban y traficaban la cocaína. Esa injusticia dio lugar al nacimiento de un movimiento social que trascendió lo sindical para convertirse en una fuerza política nacional, permitiendo la emergencia del liderazgo y la posterior presidencia de Evo Morales, primer mandatario indígena en la historia de Bolivia.

Al igual que a Túpac Katari, fue la dignidad popular lo que impulsó a Evo Morales, aquel joven dirigente sindical nacido en el seno de los productores del Chapare, a convertirse en presidente de Bolivia. Con él, la hoja de coca dejó de ser un estigma para convertirse en emblema. El lema “coca no es cocaína” no era solo una consigna cultural, sino también un alegato económico: “¿cómo convencer a un campesino que podía cosechar coca cuatro veces al año que se dedicara a plantar plátanos o piñas?”, se preguntaba Morales.

El MAS (Movimiento al Socialismo), liderado por Evo Morales, no nació de una élite política, sino de los surcos del cocal. Su defensa de la hoja de coca fue una defensa del derecho a existir, a producir, a resistir. Porque detrás de cada hoja hay una historia, una familia, una comunidad, un pueblo. La coca es ancestral y contemporánea, es economía, es alimento para el cuerpo y para el alma, es, en definitiva, identidad y parte de la cultura de nuestra América latina profunda.

*Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina.