Declive de la economía colombiana, 1925-2025

Libardo Sarmiento Anzola *

Durante el último siglo la dinámica del sistema económico colombiano registra signos de debilitamiento y una tendencia declinante. La estructura productiva se polariza entre los sectores primario y terciario, entre tanto el secundario se contrae; la acumulación privada languidece y el Estado se convierte en el dinamizador de la demanda, trasladando recursos del sector productivo a los beneficiarios del rentismo improductivo, en el marco de un déficit fiscal crónico y un endeudamiento público y privado creciente; la distribución del ingreso es altamente desigual y conservadora; la productividad laboral es baja y no crece; el mercado laboral es informal, inestable y precario, agitado por los continuos conflictos de clase y la violencia. Economía política nacional

Existe una fuerte sinergia entre las instituciones económicas y políticas. Si bien la economía es condición material necesaria y objetiva de sostenimiento del sistema, son los factores políticos e ideológicos los que terminan por decidir la suerte del sistema. Es una realidad también evidente en Colombia (1925-2025), un siglo durante el cual el sistema económico registra evidentes signos de pérdida de dinamismo y productividad, además de inestabilidad, conflicto y crisis recurrentes.

En un inicial acercamiento coyuntural a esta realidad en sus años más recientes, verificamos que la evolución de la economía nacional es bastante inestable: en 2020 el PIB fue negativo en 7,2 por ciento, en 2021 rebotó a 10,8, en 2022 alcanzó 7,3, en 2023 registró un lánguido 0,6 por ciento y en 2024 apenas creció 1,7 por ciento. En el período 1925-1924, su crecimiento promedio fue de 4,1 por ciento en un contexto turbulento e inestable manifiesto en el coeficiente de variación de los datos de 66,6 por ciento (relación entre la desviación estándar y la media) y en el rango de variación, entre el valor mínimo y el máximo, de 18 puntos porcentuales.

La economía mundial se está asentando en una tasa de crecimiento baja que será insuficiente para fomentar un desarrollo económico sostenido globalmente; la mayor incertidumbre en materia de política económica y los cambios adversos en la política comercial representan riesgos a la baja fundamentales. Otros riesgos incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, una inflación más alta y eventos climáticos extremos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento mundial sea del 3,3 por ciento tanto en 2025 como en 2026, por debajo de la media histórica (2000–19) del 3,7; en particular, el FMI proyecta un crecimiento del 2,5 por ciento para la economía colombiana en 2025, cifra inferior al promedio de 3,9 observado entre 2000 y 2019.

La inseguridad domina la coyuntura económica del país; en marzo de 2025, la calificadora de riesgos Fitch Ratings rebajó la perspectiva del país de estable a negativa; “la calificación está limitada por los altos déficits fiscales y las perspectivas inciertas de consolidación necesarias para estabilizar la deuda/PIB, una alta carga de intereses y una alta dependencia de las materias primas”. Las vulnerabilidades derivadas de la deuda cada nuevo año presupuestal son más asfixiantes.

Es una realidad que no da signos de quiebre, por lo cual es importante tomar en cuenta lo afirmado por los premiados con el Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, al resaltar la importancia de las instituciones sociales en la prosperidad de un país, aseguran que las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su dominio o supremacía. Las instituciones económicas están estructuradas por esta élite para extraer recursos del resto de la sociedad. Por lo tanto, las instituciones económicas extractivas acompañan de forma natural a las instituciones políticas extractivas. De hecho, deben depender inherentemente de las políticas extractivas para su supervivencia (1). Este diagnóstico aplica a las instituciones político-económicas colombianas.

Son necesarias acciones de política económica a nivel global y nacional para fomentar un entorno externo más favorable, mejorar la estabilidad macroeconómica, reducir las restricciones estructurales, las desigualdades socioeconómicas y el “derroche “de recursos por parte del Estado, abordar los efectos del cambio climático y, de esta manera, acelerar el crecimiento y desarrollo a largo plazo. En las economías capitalistas, la relación de la tasa de crecimiento real con respecto a la tasa de crecimiento máximo es un índice de la utilización del potencial de crecimiento del sistema; el límite superior del crecimiento es cuando el excedente se reinvierte en su totalidad, es decir, cuando la tasa de crecimiento de capital iguala a la tasa de ganancia de las actividades productivas. El “parasitismo”, la cultura rentista y la corrupción afectan la dinámica de acumulación, crecimiento y progreso. De manera tendencial los sectores improductivos acaparan partes significativas y crecientes del ingreso nacional generado, de la ocupación y las ganancias productivas. El declive se expresa en el “derroche” de recursos y la pérdida de capacidad del sistema para dinamizar las fuerzas productivas. En resumen, el sistema procede a despilfarrar (es decir, a consumir improductivamente) un alto porcentaje de los excedentes que controla.

A continuación, se analiza la dinámica coyuntural del PIB colombiano con base en los tres métodos teóricos equivalentes de calcularlo: i) Método del Gasto, ii) Método del Ingreso y iii) Método del Valor Agregado; los tres establecen la siguiente igualdad contable: PIB= Gasto= Ingresos= Valor agregado.

PIB desde el enfoque de la producción. La fuerza central y motriz, entre las que determinan el circuito económico, es la producción, las otras corresponden a distribución, cambio y consumo. Las ganancias regulan tanto la oferta como la demanda; la producción determina la oferta, la distribución del ingreso entre los distintos perceptores (públicos y privados) y clases sociales; los diferentes ingresos y las expectativas futuras condicionan la demanda, la acumulación y los consumos finales.

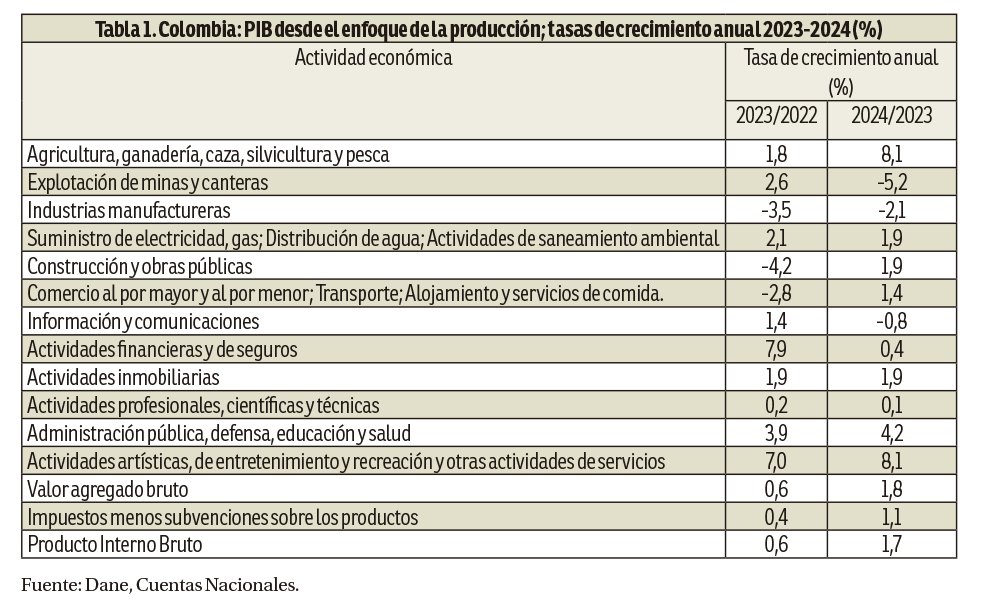

En Colombia, el Producto Interno Bruto (PIB) crece 0,6 por ciento en el año 2023 respecto a 2022 y 1,7 en 2024 respecto a 2023 (tabla 1).

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado en 2024, son:

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1 por ciento (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). Esta dinámica se explica por los comportamientos del cultivo permanente de café (crece 22,5%) y ganadería (crece 5,6%). En 2023, el conjunto de estas actividades aumentaron 1,8 por ciento.

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2 por ciento (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). En 2023, las actividades estatales crecieron 3,9 por ciento.

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (vinculadas al turismo); Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1 por ciento (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). En 2023, estas actividades crecieron 7,0 por ciento.

En contraste, tres Actividades registran cifras negativas:

• Para el año 2024, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 5,2 por ciento, respecto al año 2023. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: Extracción de carbón de piedra y lignito (decrece 13,3%), Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural (decrece 0,7%), Extracción de minerales metalíferos (decrece 8,3%) y Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras (decrece 3,0%). En medio de la política de transición energética promovida por el Gobierno, en 2024 las utilidades de Ecopetrol cayeron 21,7 por ciento, equivalentes a $4,1 billones menos; exceptuando la pandemia de 2020, la utilidad neta de la compañía petrolera fue la más baja desde 2018. En resumen, los resultados financieros son débiles y la incertidumbre hacia el futuro genera preocupación en el sector. En línea con la revisión a la baja de la calificación de la República de Colombia, la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings disminuyó la calificación crediticia de la deuda en moneda local y moneda extranjera de Ecopetrol, pasando de BBB- a BB+ con una perspectiva de estable a negativa. En el año 2023, respecto a 2022, la explotación de minas y canteras creció 2,6 por ciento.

• Para el año 2024, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 2,1 por ciento, respecto al año 2023. En este año, respecto a 2022, esta rama económica también decayó en 3,5 por ciento. El proceso de desindustrialización de la economía colombiana es una tendencia que se registra desde hace medio siglo, transformándose en un problema estructural del sistema. De los sectores productivos, la industria de transformación es el más decisivo, por lo menos en el sentido cualitativo: la industria es el sector que funciona como generador del progreso tecnológico y como impulsor de la inversión y el desarrollo de las fuerzas productivas. Es un hecho histórico que el gran enriquecimiento material de la humanidad comenzó con la Revolución industrial (proceso de transformación económica, social y tecnológica iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII). La máxima contribución de las industrias manufactureras colombianas al PIB fue en 1974 con el 23,2 por ciento; en 2024 su aporte es de 11,2.

• Para el año 2024, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 0,8 por ciento, respecto al año 2023, año en que registró un crecimiento de 1,4 por ciento.

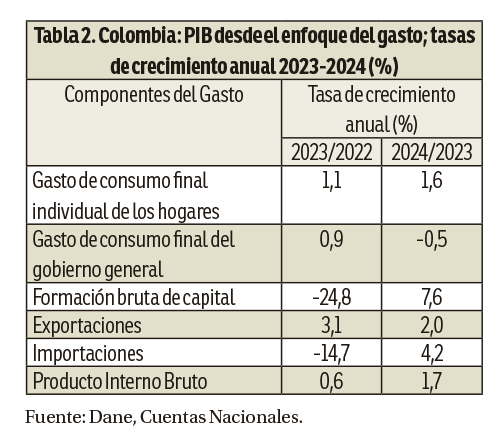

PIB desde el enfoque del gasto. Desde este enfoque, el crecimiento del Producto Interno Bruto es de 1,7 por ciento en el año 2024. En 2023 creció en 0,6 por ciento (Tabla 2).

Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

• Para el año 2024 el gasto de consumo final crece 1,2 por ciento, respecto al año 2023. El consumo final es el valor de los bienes y los servicios utilizados para la satisfacción directa de las necesidades humanas individuales (consumo final de las familias excepto la vivienda), o colectivas (consumo final de las administraciones públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares). En 2024, el gasto de consumo final individual de los hogares crece 1,6 por ciento (en 2023 aumentó 1,1%), en tanto, el gasto de consumo final del gobierno general decrece 0,5 (en 2023 creció en 0,9%).

• El consumo de los hogares es estratificado, esto es, la demanda de bienes y servicios de las familias está condicionada por la estructura de clases y su participación dentro del marco de la distribución funcional del ingreso de cada país. La demanda de los hogares pertenecientes a las clases trabajadoras, asalariadas y populares, cuenta propia e informales, representan en promedio el 78 por ciento del total del gasto de consumo final en Colombia (sin embargo, suman el 97,4% del total de hogares del país); el consumo de los hogares capitalistas constituyen el 22 por ciento del valor total de los bienes y los servicios utilizados para la satisfacción directa de las necesidades familiares (a pesar de representar tan sólo el 2,6% de los hogares). Las clases trabajadoras asalariadas y populares no tienen capacidad de ahorro, en contraste los hogares capitalistas invierten y acumulan alrededor del 13 por ciento de su ingreso (La relación excedente Bruto de Explotación/PIB es en promedio del 35%).

• En el comparativo 2024-2023, la formación bruta de capital aumenta 7,6 por ciento; en 2023 registró una caída de 24,8 por ciento. La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos.

• Para el año 2024, las exportaciones crecen 2,0 por ciento, respecto al año 2023 (en igual año aumentaron 3,1 por ciento). Un año después, las importaciones crecen 4,2 por ciento, respecto al año 2023 (año en el cual registraron una caída de 14,7%). Estructuralmente, las importaciones continúan en aumento y reflejan un mercado dinámico, la balanza comercial sigue profundizando su déficit, lo que evidencia la persistente dependencia del país de los bienes extranjeros. Esta tendencia de crecimiento en las compras externas se viene consolidando desde mediados de 2024, generando preocupaciones sobre el impacto en la producción nacional.

PIB desde el enfoque del Ingreso. El Producto Interno Bruto en este plano se calcula sumando los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas, los ingresos mixtos y los impuestos, menos las subvenciones.

En las cuentas nacionales, el ingreso mixto es el superávit o déficit que se genera en la producción de empresas no constituidas en sociedad; este ingreso se produce por el trabajo de los propietarios o de otros miembros de la familia, cuenta propia, informales y economía popular.

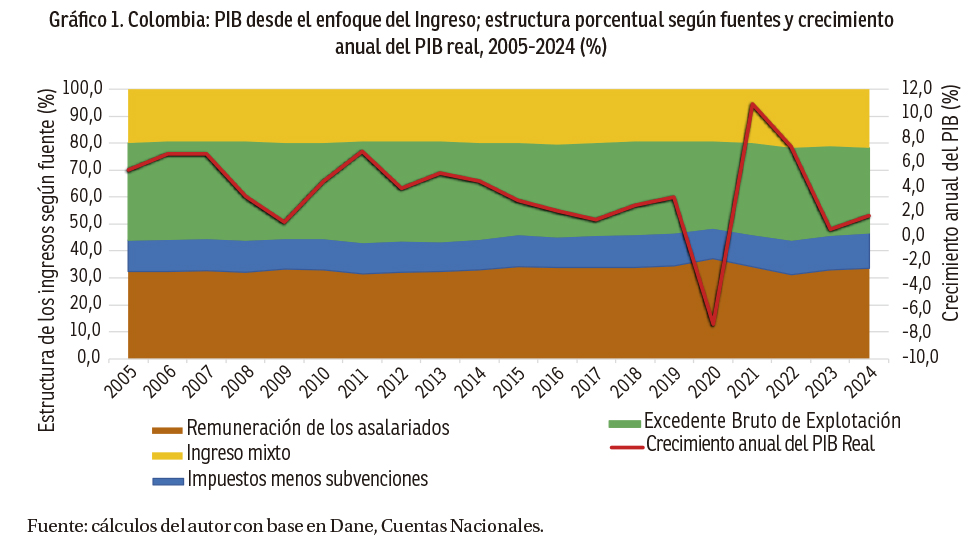

La estructura de distribución del ingreso en Colombia es bastante conservadora, en el tiempo no registra cambios significativos (gráfico 1). No obstante, para el año 2024 el comportamiento de la distribución funcional del ingreso respecto al año 2023 registra una caída de 3,0 por ciento en la participación del “Excedente Bruto de Explotación” en el PIB (contribuye con 0,35 puntos porcentuales a la variación anual) y los “Impuestos menos subvenciones” también pierden participación en 1,7 (contribuye con 0,119 p.p); al contrario, los ingresos derivados del trabajo dentro del marco de la distribución funcional del ingreso registran incrementos: “Remuneración de los asalariados” crece en 5,9 por ciento (contribuye con 0,332 puntos porcentuales a la variación anual) y el “Ingreso mixto” aumenta en 4,8 (contribuye con 0,199 p.p.).

Los asalariados representan el 51,2 por ciento de la fuerza laboral ocupada y, en promedio durante los años 2005-2024, se apropian del 33,2 por ciento del PIB. Los asalariados generan el valor agregado y se apoderan sólo del producto necesario. El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquélla.

El 2,6 por ciento de la población ocupada corresponde a los patrones o empleadores y concentran el 35,0 por ciento de los ingresos vía apropiación del excedente bruto de explotación. Las ganancias del capital provienen del trabajo excedente que no se paga a los trabajadores asalariados.

La fuerza de trabajo ocupada que no se encuentra vinculada directamente a las relaciones sociales de producción capitalista alcanza al 46,2 por ciento y sus ingresos equivalen al 19,9 por ciento del PIB.

Los impuestos, menos las subvenciones representan el 11,9 del PIB desde el enfoque del ingreso.

Una correlación es la conexión o dependencia del valor de una variable hacia el valor de otra: si conoces una, puedes predecir la otra, al menos aproximadamente. Los cambios que registra en el tiempo el excedente bruto de explotación en su participación del PIB se encuentran significativamente asociados de manera positiva con el crecimiento anual real de la economía; el coeficiente de correlación entre estas dos variables es de 0,534 para el análisis de las dos décadas recientes. Al contrario, el excedente bruto de explotación se encuentra correlacionado significativamente pero de manera negativa con la remuneración a los asalariados (-0,695), los impuestos (-0,529) y los ingresos mixtos (-0,561).

De otra parte, el crecimiento anual del PIB real se encuentra relacionado de manera significativa y negativa con la participación de la remuneración de los asalariados (coeficiente de correlación: -0,703) y con los ingresos mixtos, aunque con menor fuerza asociativa (-0,034); la relación del PIB con los impuestos, menos las subvenciones, es positiva (0,147).

La movilidad entre formalidad (salarios) e informalidad (ingresos mixtos) de la fuerza de trabajo ocupada muestra una correlación negativa y de baja fuerza explicativa (-0,148), lo que refleja que los cambios en el mercado laboral son marginales en la división formal e informal. Según datos del Dane, en el trimestre de noviembre 2024 a enero de 2025, la informalidad laboral en el total nacional se ubicó en 56 por ciento, pero esta cifra es significativamente más alta en los centros poblados y rurales, donde alcanza 83,2 por ciento (la informalidad laboral es uno de los principales problemas que enfrenta el campo colombiano).

La lectura múltiple del PIB de los últimos años, con sus contrastes, sectores más dinámicos, caídas, disparidades, para poder ser comprendida en toda su profundidad e implicaciones, demanda una revisión de la economía colombiana de largo plazo (1925-2024). Veamos:

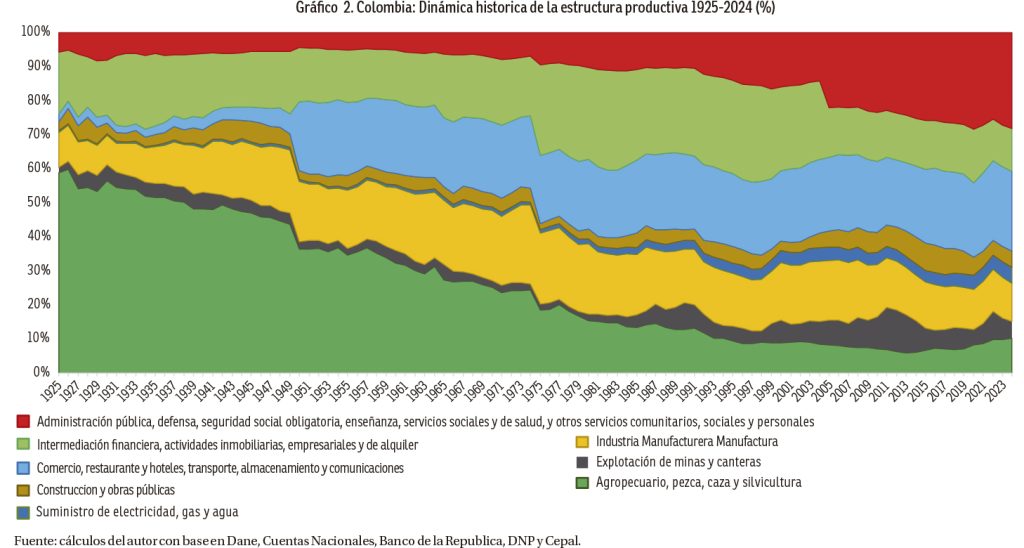

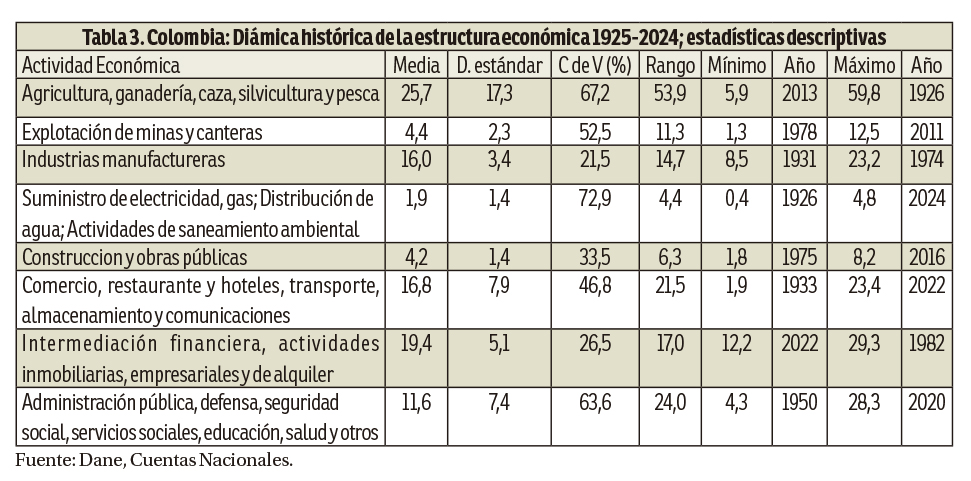

Evolución de la estructura económica. Las distintas fracciones del capital tienden a manejar intereses económicos disimiles y hasta contrapuestos. Estos conflictos se expresan en las diversas dinámicas de los sectores económicas y definen los cambios en la estructura productiva. Así, por ejemplo, si existe una tendencia secular al aumento del peso del capital financiero, en la fase neoliberal tal tendencia debe acentuarse. Sabemos que en la economía neoliberal el capital financiero tiende a ocupar posiciones hegemónicas; por lo mismo, podemos esperar que el resto de las actividades económicas disminuyan su peso económico relativo. En Colombia, las actividades de “Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler” registran una ponderación media de 19,4 por ciento durante el siglo 1925-2024 y un valor máximo de 29,3 en el año 1982 (gráfico 2 y tabla 3).

Durante igual período histórico, la estructura económica nacional registra cambios significativos. En el transcurso de un siglo, la configuración registra cinco tendencias sobresalientes: i) las actividades de “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” pierden 48,6 puntos porcentuales de contribución al PIB; en 1925 aportaban el 58,8 por ciento y en 2024 cae a 10,2; ii) las industrias manufactureras registran una fase acelerada de crecimiento a partir de 1925 (este año representaban el 10,4% del PIB) alcanzando su cenit en el año 1974 al aportar el 23,2 por ciento del PIB, luego inicia su decadencia y en 2024 contribuye con el 11,2; iii) el cambio y transformación más sostenida es un sistema económico fundamentado en las actividades primarias que transita hacia un proceso de terciarización, sin haber logrado desarrollar, articular y consolidar el sector secundario; el sector servicios o terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales; en 1925 concurrían con el 26,2 por ciento del PIB y en 2024 con el 64,3; iv) el crecimiento sostenido, concentrador e intermediador de la riqueza social y la economía por parte del Estado es imparable, en 1925 representaba el 5,7 por ciento en la estructura del PIB, cien años después elevó su aporte relativo es de 28,1; v) se observa un declive del sistema como un todo, debido al creciente parasitismo económico.

En conjunto, cinco ramas de actividad económica son responsables, en promedio, del 90 por ciento del PIB en el período 1925-2024: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (25,7%); Industrias manufactureras (16,0%); Comercio, restaurante y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones (16,8%); Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (19,4%); y Administración pública, defensa, seguridad social, servicios sociales, educación, salud y otros (11,6%). Cuatro actividades económicas registran una alta inestabilidad o dispersión en los datos de contribución al Pib, durante el siglo analizado, al presentar un coeficiente de variación (relación porcentual entre la desviación estándar y la media) superior al 50 por ciento: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (CV=67,2%); Explotación de minas y canteras (CV=52,5%); Suministro de electricidad, gas; Distribución de agua; Actividades de saneamiento ambiental (CV=72,9%); y Administración pública, defensa, seguridad social, servicios sociales, educación, salud y otros (CV=63,6%).

Actividades productivas e improductivas. La contabilidad nacional (CN) es un sistema que permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella se desarrollan por parte del sector público y privado. La CN permite medir y analizar los fenómenos económicos fundamentales: producción, distribución y utilización del ingreso, financiación y acumulación de riqueza. La importancia del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) radica no solo en la estructura contable de las cuentas, sino en cuestiones fundamentales de perspectiva teórica y principios económicos, políticos e ideológicos.

En la historia de las cuentas nacionales se registró una transición de la definición de la “producción restringida” de los economistas clásicos (Smith, Ricardo, Mill, Marx, Sismondi) a la definición “exhaustiva de la producción” de los neoclásicos. En paralelo se registra otro cambio pero en sentido contrario: desde un punto de vista clásico, se registra una retirada de su enfoque de “consumo exhaustivo” (que trata muchas actividades como una forma de consumo social, no como producción) en favor de las definiciones del “consumo restringido” de los neoclásicos que restringe la definición del consumo social y sólo considera el consumo personal.

En la tradición neoclásica se considera una actividad productiva a cualquier trabajo que sea socialmente necesario. Esto a su vez se basa en la conclusión de que por menos alguien estará dispuesto a pagar por él directamente. Entonces, dentro de la economía neoclásica, todas las actividades que puedan comercializarse (que potencialmente se puedan vender) son consideradas actividades productivas. Este enfoque se ha incorporado al SCN. El criterio básico de la contabilidad nacional para distinguir una actividad como producción económica es que se vea reflejada en las transacciones de compra-venta de una economía de mercado.

No obstante, el tema del trabajo y las actividades improductivas se resiste a ser abolido del debate teórico de la economía política y del análisis crítico del SCN. Autores como Paul Baran (1910-1964) y Paul Sweezy (1910-2004) insistieron en dos tendencias claves del capitalismo contemporáneo: i) al aumento de la relación excedente/ingreso nacional y ii) al incremento de la parte excedente que es despilfarro. La evidencia empírica registra cuatro comportamientos: i) aunque el sistema tiende a crecer algo más rápido que en tiempos pasados, el crecimiento efectivo va quedando cada vez por debajo de la tasa de crecimiento máximo; ii) de la producción (en especial el excedente) obtenido, una parte cada vez mayor se despilrrafa y aplica a actividades improductivas; iii) el parasitismo económico –si se quiere vivir de lo que no se produce– va asumiendo un carácter cada vez más generalizado y estructural; iv) el capital de producción es remplazado por el rentismo; según Smith, la proporción entre capital y renta es la que regula en todas partes la relación que existe entre ociosidad e industria: donde predomina el capital, prevalece la actividad económica; donde prevalece la renta, predomina la ociosidad.

Toda actividad laboral tiene un resultado, pero no todos los resultados de un proceso de trabajo terminan con un producto. Así, mientras las actividades laborales en la producción desembocan en la producción de mercancías, las actividades laborales que no están en la producción dan lugar a otros resultados impuestos socialmente. Toda actividad laboral satisface sus requisitos de consumo con la producción pasada o presente; pero sólo el trabajo productivo añade simultáneamente algo al producto total. El trabajo que no se ocupa en la producción es una forma de consumo social, no de producción. El tema no es la necesidad, porque todas esas actividades son necesarias, de una u otra manera, para la reproducción social. Más bien, el tema se relaciona con la naturaleza del resultado. La distinción es entre actividades productivas y las que no lo son, no entre los bienes y servicios (2). Adicionalmente, el Estado se convierte en el tiempo en agencia de presión extraeconómica, confiscando la propiedad e ingresos del sector productivo para desviarla al sector improductivo.

Es un hecho que cuando las condiciones de crecimiento se debilitan, podemos hablar que el sistema entra en una fase de decadencia histórica, lo cual siempre va asociado a un aumento del grado de parasitismo del sistema. En vista que las actividades no productivas no agregan valor ni añaden nada al producto excedente, sus gastos deben descontarse del PIB.

La historia económica colombiana se caracteriza por el dominio de las fuerzas centrales del sistema mundo capitalista (grandes corporaciones y países dominantes política y militarmente o “imperialistas”) a escala mundial. Las transnacionales que operan en el país concentran la producción de mayor innovación y desarrollo tecnológico (las 500 transnacionales más grandes del mundo tienen presencia en el país; en la actualidad, hay más de 1.500 multinacionales con sede en Bogotá); los capitales nacionales se orientan hacia el comercio, el sector financiero, la especulación inmobiliaria, el transporte, la renta de la tierra y los negocios asociados al turismo, todos ellos sectores improductivos; en general, cae el peso de los capitales que operan en el espacio de la producción y sube el de aquellos que operan, por ejemplo, en la esfera de la circulación (capitales de préstamo y capitales comerciales).

En síntesis, el sistema económico emplea a muchas personas que en esencia no producen nada. En los sectores improductivos no se produce plusvalía, pero allí si operan capitales, que sí se apropian de determinadas masas de la plusvalía total generada por el sistema; la plusvalía apropiada por los capitales improductivos es una plusvalía que pierden los capitales productivos, únicos responsables de su generación. En consecuencia, la plusvalía apropiada por el sector productivo Pa(KP) es igual a 1 (uno) menos la plusvalía transferida al capital improductivo Pt (KI); si al primero lo designamos con alfa (α) y al segundo por beta (β), entonces la estructura del PIB puede definirse como 1= (α)+ (β). La hipótesis de un parasitismo creciente supone que el coeficiente (β) se debe ir elevando en términos seculares (3).

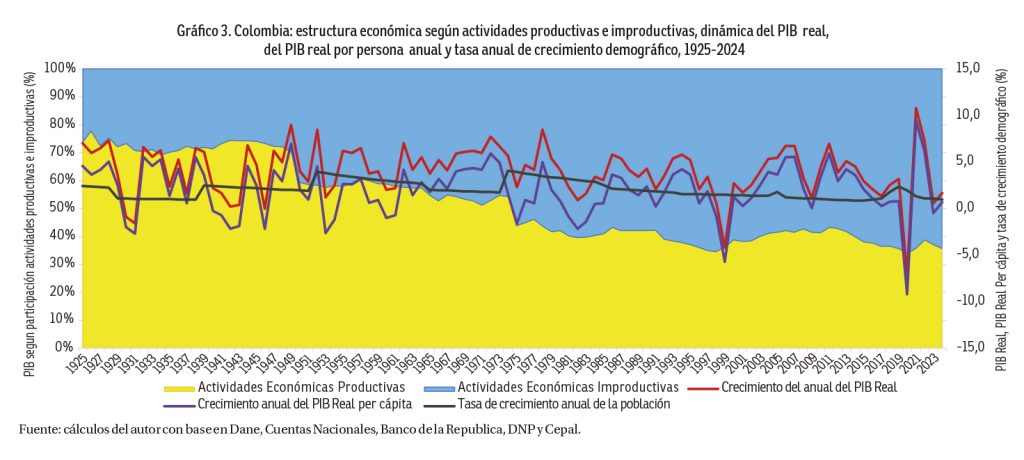

Lo que muestra el rigor lógico y la evidencia empírica para el país es bastante elocuente: el sistema procede a despilfarrar (es decir, a consumir improductivamente) un alto porcentaje de los excedentes que controla. La participación del sector productivo es claramente descendente y espectacular durante el último siglo, y nos advierte, a la vez, sobre el tremendo peso alcanzado –y en creciente constante– por el parasitismo y el despilfarro en la economía colombiana (gráfico 3).

El descenso de las actividades económicas productivas es bastante firme: 73,8 por ciento en 1925 y 35,7 en 2024. Durante el último siglo, las mismas contribuyen, en promedio, con el 52,2 por ciento al PIB de Colombia; la dispersión de los datos (coeficiente de variación) es de 26,6 por ciento; el rango entre el valor mínimo y el máximo es de 43,9 puntos porcentuales; el mínimo se registró en el año 2020 con una valoración de 34 por ciento y el máximo en 1926 con un porcentaje de 77,8 del PIB. El parasitismo creciente y secular del coeficiente ß en la economía nacional se encuentra correlacionado de manera significativa y negativa con el crecimiento anual del PIB real (-0,161), variación del PIB real Per cápita (-0,118) y la tasa de crecimiento demográfico (-0,125).

Al divorcio completo entre el sector rentista y la producción, en Colombia se suma perversamente el parasitismo del creciente pago de intereses de la deuda pública al capital financiero nacional e internacional. Las vulnerabilidades derivadas de la deuda pública y privada tienden a complejizarse en un panorama asediado por las multicrisis. En 2024 la deuda del Gobierno general alcanzó el 66 por ciento del PIB, mientras que la deuda del sector privado se situó en 58. El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 en Colombia es de $511 billones (equivale al 29,5% del PIB; este plan financiero fue expedido por el Gobierno nacional a través del Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024); el pago del servicio de la deuda pública en el PGN 2025 es de $112,6 billones, lo que representa cerca de una cuarta parte (22,1%) del total del presupuesto.

El declive que presenta la economía colombiana durante el último siglo explica y condiciona la coyuntura (fuerzas ineluctables de la economía política, no determinadas por el voluntarismo periódico de los gobiernos de turno o su color político) y dibuja el escenario futuro pletórico de incertidumbre, desasosiego, conflicto y sufrimientos.

NOTAS

1. Acemeglou, Daron; Robinson, James. (2013, 4ª edición). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta, Colombia, p. 103.

2.Shaikh, Anwar. (2022): Capitalismo. Competencia, conflicto y crisis. FCE, México, p.p. 224-227.

3. Valenzuela Feijóo, José. (2021)¿Capitalismo o socialismo? Problemas de la transición. FCE, México, pp. 15-42.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo.